Jahrhundertelang waren Reichsstadt und Stiftsstadt Kempten durch eine Mauer mit etlichen Toren und Türmen getrennt. Nach der Zwangsvereinigung unter Bayerischer Herrschaft begann vor 200 Jahren der Abbruch des Klostertors. Der neue Stadtherr, der Bayerische Kurfürst Max, verkaufte die Mauer in Abschnitten an Bürger mit der Auflage, diese Teile abzubrechen. Weil sich diese aber vielfach weigerten, hat Kempten immer noch zahlreiche Mauerreste. Die Historikerin Birgit Kata begab sich mit der AZ auf Spurensuche.

Im Innenhof des Anwesens Residenzplatz 1 steht noch immer eine Seitenbefestigung des Klostertors. Das zweigeschossige denkmalgeschützte Gebäude wurde 1900 zu einem Waschhaus und Abstellraum umgebaut. "Außer diesem Turm haben nur das Pulvertürmle in der Webergasse und der Turm auf der Burghalde die Jahrhunderte überdauert", weiß Kata. Der Burghaldeturm entstand 1488 und das Pulvertürmle in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Das Ankertörle, einst Lochtörle genannt, wurde erst in der Neuzeit zu einem großen Durchgang erweitert.

"Die ältesten Teile der Stadtmauer stammen aus der Zeit um 1300", erläutert die Historikerin. Damals baute man um die Reichsstadt einen Mauerring mit mehreren Stadttoren und Mauerdurchlässen. Ein Wehrgang mit Zinnen und Schießscharten bildete den oberen Abschluss.

Im späten 15. Jahrhundert wurde die Burghalde in die Stadtbefestigung einbezogen. In jener Zeit wurden auch die Brennergassenvorstadt und die Illervorstadt ummauert. Im 30-jährigen Krieg zerstörten Kaiserliche die Mauer und besetzten die Stadt. Nach einer Hochwasserkatastrophe 1670 musste die Stadtmauer entlang der Iller erneuert und teilweise nach innen verlegt werden.

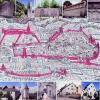

Von der Stadtmauer sind heute noch rund 20 Teile sichtbar. Das längste intakte Teilstück verläuft heute entlang der Illerstraße von der St.-Mang-Kirche bis zum neu erbauten Illertor (1986). Der kleinste Stadtmauerrest, ein Mauerzahn, steht westlich des Theaters. Einer der ältesten Teilabschnitte ist in der Burghaldegasse, im Nonnenturm mit 1311 datiert.

Entlang der heutigen Burgstraße zog der Mauerverlauf den Freudenberg hinauf. "Hier sind drei Teilstücke original erhalten, die anderen sind neu aufgemauert", weiß Kata.

"Von der ehemals vorgelagerten Zwingermauer blieb nur noch ein Stück beim Parktheater erhalten", erläutert sie. Der hölzerne Aufsatz oberhalb des Wehrgangs stammt aus dem 19.Jahrhundert und diente als Trockengang einer Färberei. Mit dem Abbruchmaterial von Klostertor und Stadtmauer wurde ein Teil des Stadtgrabens aufgefüllt und so entstand vor 200 Jahren die damals vornehme Promenadestraße.